カウンセリングに関して

カウンセリングに関して カウンセラーは、面接中に他の予定が気にならないよう工夫をしている

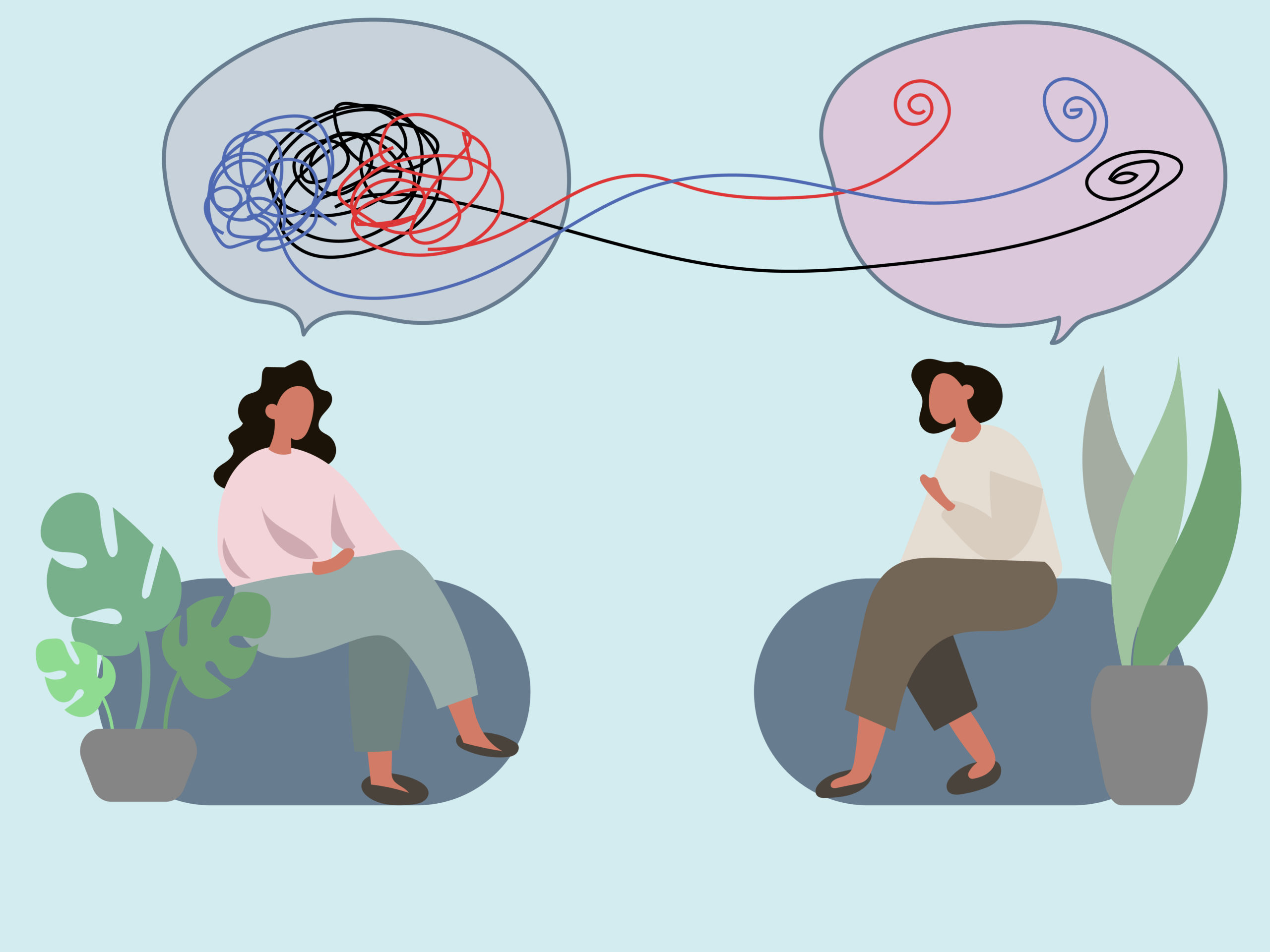

カウンセリングは、お越しになった方のためだけに確保される時間です。 これがなくなってしまうと、非常に気の抜けた時間になってしまいかねません。 下記はフィクションですが、友人に真剣な話をした場合こんな経験をされた方もあるのでは・・・ カウンセ...

カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  臨床心理士について

臨床心理士について  カウンセラーの態度

カウンセラーの態度  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  テーマガイド

テーマガイド  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  柏市内外近隣の方へ

柏市内外近隣の方へ  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  カウンセリングに関して

カウンセリングに関して  テーマガイド

テーマガイド