ここでは、カウンセリングの回数や頻度について当オフィスの考え方をご案内いたします。

そもそもどのくらいの期間や回数を基本とするものなのでしょう。形式的な、回数や期間が存在するのでしょうか。多くの人が関心を持つところだと思いますので、やや長文コンテンツになります。

一律的ではなく。それぞれのペースや回数があると考えております。

カウンセリングの頻度や回数はそれぞれ決める

毎週1回を原則とするカウンセリングを行っている人も確かに存在しています。しかし、現代の進め方では、それに限らず、様々な進め方があります。

柏で活動を続けている当カウンセリングオフィスでは、その人その人にあった使い方を探して頂こうとしています。

1回だけのご利用

- カウンセリングを継続して行うかどうかは、カウンセラーとご相談者様が相談して決めます。

- 必ずしも長期に継続するという形が基本ではありません。

- カウンセリングの継続を強制することはありません。当オフィスにおいては開始しても止められますので、遠慮なくお申し出下さい。(1回から数回で終える場合もあります。)

基本的な考え方として、その方、その方に合った回数があり、それぞれ異なると考えております。また、カウンセリングは自由にして保護された安全な時間を目指すと述べているように、やめる意志も自由であることが前提にあることは当然のことです。

カウンセリングは通常費用がかかります。そのことも含め、当オフィスでは、回数やペースをご提案することはあっても一方的に決めることはありません。

また、そもそも継続や定期利用を前提としない、スポット利用もあります。

スポット活用例

カウンセリングはその時々の、スポットでの利用も可能です。

これは、はじめからそのような利用をする場合と、途中からスポットに切り替える場合と両方ありえます。

スポット利用とは、希望したときに予約を入れ、次の予約はとらずに、また希望時に予約する方法です。

スポットとはいえども、2回連続や、3回連続のスポットもあります。

例えば、復職に関連するカウンセリングを定期的に半年ほど行っていた人が、復帰後も体調も崩さずしばらくの間通勤し、もう軌道に乗ったと感じ終結したとします。

このまま、二度と利用しなくとも良いわけですが、時々お越しになるということであればそれがスポット利用です。

仕事の山場の前に一度は使っておきたいとお考えになる場合、異動を目前とした場合、または仕事とは関係ないことでのこと・・・などなど、テーマがその時々になります。

会社でいうところの、「臨時会議」のような位置づけでしょうか。

特徴としては、

- 1回につき一区切り(連続3回などを含むにしても)

- 費用や時間を抑えられる

※費用面は、年数回であれば数万円に、2,3年に一回であれば年間数千円程度の負担になります。これは、1年を通して2週間ごとに行った場合と比較すると格段に費用を抑えれられいることが実感されるかと思います。

スポット利用を想定しないカウンセリングルームもあると思います。

これはどちらが本当という性質のものではなく、どういう心づもりで行うかということなのではないかと捉えています。

幾ら説明書きのようにしてみても、つまるところ話し合って決めることには違いありませんので、ここに書かれたこともあくまで目安とお考えください。

- 関連ページ:カウンセリングの有効的な使い方について

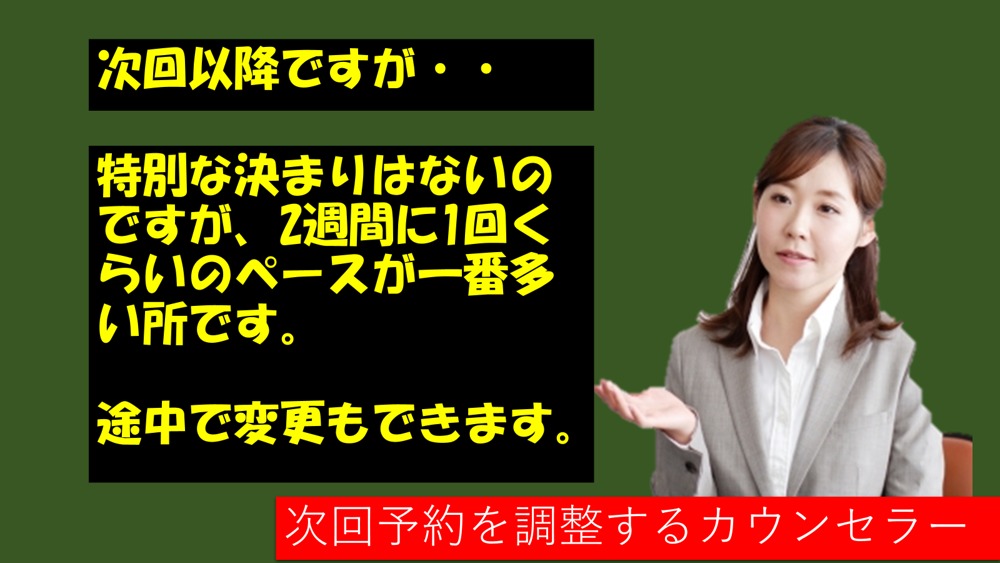

2週間毎などで継続してのご利用

- 1週間に1回、1.5週間に1回、2週間に1回、月に1回、その都度利用などの頻度を相談の上決めております。一度、決めても変更は自由です。

- はじめの内は、1週間間隔で、回数を重ねるごとに、間隔を2週、3週へ変更 していくという方法もあります。

- また、毎回の予約は取らず、ご希望の時に随時予約を取っていただくという利用方法もあります。

月1回のカウンセリングの使い方はある

確かに、週1回や隔週をご希望されれる方もいらっしゃいます。平均すれば隔週ペースくらいが一番多いかもしれません。

平均的なことを聞くと、それに合わせなければ意味がないとお感じになられるかもしれませんが、ご希望される方が、月1回程度を望まれるならば、それは意味のあることになると考えます。(そのように日常生活とカウンセリングの時間が意味のある構図をなしていくと想像しています。)

それが、カウンセリング料金やスケジュール上の都合で月1回になるという理由であるにしても意味を感じます。むしろ、その場合は、あまり間隔を詰め過ぎない方が良いとさえ感じます。

カウンセリングの時間は、やはり普段の生活の時間とは異なる時間であると思います。

そしてその時間は、予め時間や予定日が決まっているため、非常に凝縮された時間であると感じます。この凝縮が起きるため、カウンセリングは生活の一コマに過ぎずとも、何かの意味を含んでいくのではないでしょうか。

一つ思うのは、月1回のカウンセリングでは、ご相談者が直面していることへ、より能動的になる面があるのではないでしょうか。カウンセリングはもともと能動性を大切に考えるものですが、見方によっては、月1回の方がそれを大切にできそうでもあります。

もう一つ別な見方を挙げておくと、月1回という距離感が丁度よいという場合があります。

圧倒的な現実と直面するためには、現実との間合いがカウンセリングを安全に進めるポイントになることがあります。この場合は頻繁なカウンセリングは避けたほうがよいのではないでしょうか。

月1回について、別な面から考えると、カウンセラーが一月前の話を忘れてしまうのではないか?という、心配を持たれる方もいらっしゃると思います。

カウンセラーは、カウンセリングで語られたすべての内容を記憶しているのでしょうか。

そのようなカウンセラーも中にはいるのだと思います。ですが、中には、そこまで話の内容の一言一句まで、記憶しないというスタイルのカウンセラーもいるのではないでしょうか。

<前回の面接の最後に、実行するとおっしゃっていた、あの件はどうなりましたか?>

こんなことを、冒頭で尋ねるカウンセラーもいれば、無理に蒸し返さないと考えるカウンセラーもいることでしょう。

あまりに、実効の有無を確認されるのも、しんどさを伴う経験になってしまう可能性も時にはあり得るものです。あながち、カウンセラーが記憶していないことは、デメリットと言いきれない部分があります。

間隔を詰めての利用が適切・妥当と考えられる場合もあれば、逆に、不要なカウンセリングを頻回に行うことにはデメリットも存在する位の認識を持っています。

継続期間と回数

- 1回のカウンセリングで終了となる場合

- 2~3回のカウンセリングを1月~3ヶ月程度の期間で行う場合

- 数か月に亘り6~7回程度のカウンセリングを行う場合

- 1年、またはそれ以上の期間を用いる場合(数十回のカウンセリング)

- 必要性を感じた時にその都度の申し込み

などがあります。

カウンセリングの開始、継続についてはよくご検討いただきたいと考えております。お越しいただいた当日にも話題にいたします。保険適用もありませんので、経費面のご検討も必要かと存じます。

また、当オフィスではいつでもカウンセリングを終わりにできる自由を重視しています。

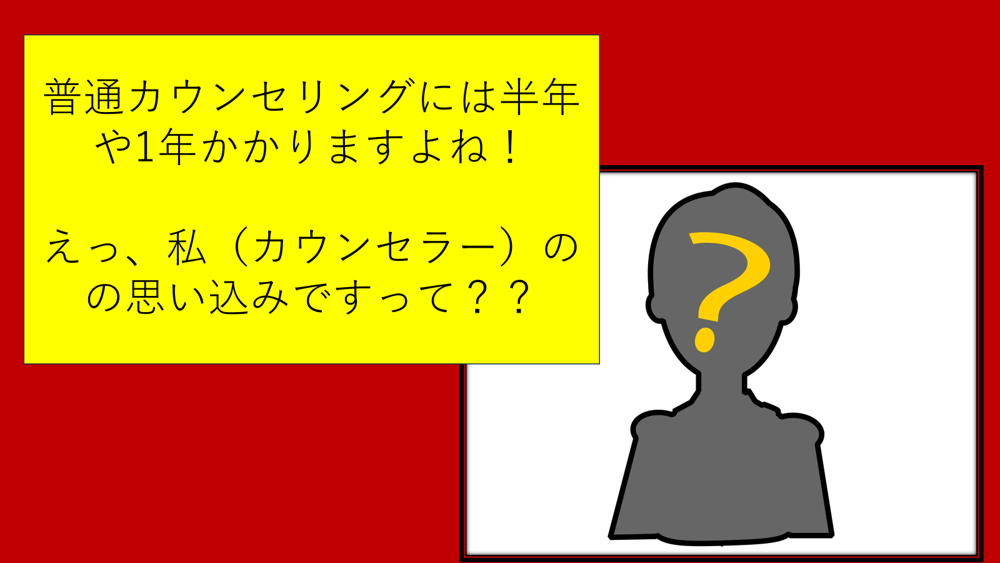

カウンセラーの思い込みについて

カウンセリングには、様々な利用方法があり、1回だけの利用の人もいれば、数年以上の期間利用する人もいます。

これは、カウンセラー側の考えに左右される面も大きいように感じています。

この人はきっと長くかかるはず・・・などと一方的な思い込みを持つことは控えたいものです。

カウンセリングを利用する人の、目的様々です。定期的に語る場を求めている人もいれば、一度、全く知らないカウンセラーに会って話をしてみたいという希望の人もいることでしょう。

この二つの希望は明らかに別なものですので、前者の人は、ある程度長く通うことを前提としていると思います。

後者の方は、ほぼ一回の心づもりで来室するのではないでしょうか。もちろん、この出会いをきっかけに定期利用するに至る可能性もありますし、3回程度会ってみようとお考えになる事もあるでしょう。

カウンセリングは、通常長くかかるものだ、と考えているカウンセラーは少なくないと思っています。

つまり、1回や2回で、終わるはずのないものだという認識です。その場合、カウンセリングは、ある程度長期的になると考えているはずです。

半年くらいとか、数年を基準に考えるカウンセラーもいるのではないでしょうか。

しかし、必ずしもカウンセリングは長くかかるものではありません。また、長くかけることが必ずしも良いとは限らないもので、学派による考え方の違いはあるにしても、実際に、長期的ではないカウンセリングも数多く行われています。

これには各種意見があります。

例えば、ブリーフ・サイコセラピーはむしろ短期を想定

昨今、ブリーフサイコセラピーも日本の臨床現場に多く取り入れられるようになってきました。

アメリカでは、保険制度の兼ね合いも合って、回数を短期にせざるを得ない事情もあったようなのですが、従来の認識よりも少ない回数を基本としています。

これは、長くかかる方法よりも優れているという意味ではなく、手法や考え方の違いと捉えています。

カウンセリングの終了が意味するところも、長くかける方法と短期の方法では、もしかしたら違うのかもしれません。つまり、とにかく早ければいいものでもないのです。

カウンセラーがストーリーを作ってしまわない事

カウンセラーが一山越えたと思っても、まだ続けたいと感じる人もあるでしょうし、カウンセラーがもっと通う必要があると思っても、当人は、終わりにしたいと考えているかもしれないのです。

この気持ちのズレは、共有する必要があるのではないでしょうか。

もちろん専門家としての判断もこの中に時には組み込まなければならないのでしょう。

学派・その他の要因による違いもある

広くカウンセリングの頻度を考える時、上記の他様々なことを考える必要があります。

- ブリーフサイコセラピー:上述した、ブリーフ・サイコセラピーは、その名の通り「短期療法」です。なぜ短期を旨とするのか、その一つ(あくまで一つ)の背景にはアメリカの保険制度の影響とされています。

- 認知行動療法:似たような話が、日本の認知行動療法でも起きています。認知行動療法を保険診療とするためには、一定の基準を満たさなければなりません。その基準の中には、16回までという定めがあります。

- 精神分析:最後に精神分析においては、現代においても週4回を基本とすることがあります。

終わり方について

カウンセリングも終わりに向かうことがあります。

何通りかにわけて考えた方がわかりやすいと思いますので、今回は数回のカウンセリングを行った後に終了する場合を想定しました。実際、そのどきどきで、終了の仕方も異なりますので、参考程度にご参照下さい。

またカウンセラーの受けて来たトレーニングの違いや、相談内容、主治医の有無などの要因によってもその終わり方は変化すると言えるでしょう。

先に最も重要なことを述べておくと、相談に通う方には、カウンセリングを開始する自由があることと同様に、カウンセリングを終わりにする自由があると私は考えています。終わり方についても、カウンセラーが一方的に終了と決めつけられるものではないと考えています。以下は、終了する場合の様子を表しています。

5回中、4回目の内容

例えば、半年の間に5回のカウンセリングを行った場合、4回目の面接の中で、次回が最後になるかもしれないということが話題に上る可能性があります。

自然と話題にのぼる場合と、カウンセラー側が、なんとなく終了のニュアンスを感じた場合に、「4回お会いしましたが、いかがなさいましょう」などとお伺いしてみることもあります。(カウンセリングは自由意志のもとにご利用いただくという考えから、折に触れて、継続か終了の意思を話題にしようとする態度もあります。)

そして、おおよその目途がついたことなどの理由から、次回を一応最後にしますとのお返事をいただく場合もあります。あと1回か2回というお返事でももちろん結構です。

このようなやり取りを通して、「では一応次回が最後のつもりでお待ちしております」などとお伝えして、それまでと同様に、次回の予約を決めて、その回を終了します。

もちろん、5回目にお申し出頂いて、そのまま終了する場合もありますが、数回お越しいただいた場合は、このような流れになることが多いように思います。

終了の理由

これは、概ね当初のご相談内容に見通したがついたとお感じになった場合や、何かの環境的な要因が背景に考えられます。

見通しがつく・・・とは

これは通常の相談とは意味合いが違うとお感じになられる方もあるかもしれません。例えば、とにかく学校に行ける事が終了を意味することもあるかもしれませんが、はっきりと学校に行かない意思を固めたという場合でも終了することがあります。

環境要因

環境的要因とは、季節の変わり目や、引っ越し、転職、スケジュールの変化、卒業、なんらかのイベントの終了などのことを考えています。

5回目の内容

カウンセラーはご予約いただいた時間に、いつもと同様に時間を確保してお待ちしております。

カウンセリングの内容は、これまでの内容を振り返るような展開になることもあれば、特定のテーマについて十分にお伺いするという場合もあります。

最後の回と言っても、基本的には、初回や2回目のカウンセリングと同様、その方にとっての意味ある語りを尊重する時間であることには変わりありません。

どのように時間をお使いになるかは、それぞれということになります。

これまでの4回の面接を振り返るような内容になるかもしれませんし、最後の回でもう一つ踏み込んだ話をお望みになられる方もあるでしょう。

今回で終了というご希望に、変更がなければ、当然ですが次回予約はせずに、終了となります。3回目や4回目と同様に、お会計後に、退室という流れです。

そして、最後の面接を予約しても、キャンセルしてそのままという形も十分にあって当然な事と考えております。

再開することもある

カウンセリングは、終了しても再開することが可能です。その場合は、また改めてご予約下さい。

これらに限らず様々な終わり方があります。あと1回予約を入れるかどうするか迷う方もあるでしょう。その場合、予約だけ取っておいて不要ならばキャンセルしていただくという方法もあります。

本当に多様な活用方法があると思います。

また、カウンセリングへのモチベーションが低下してやめたいとお感じになり終了することもあるでしょう。カウンセラーに気をつかう必要はありません。

まとめと所感

補足的なことになりますが、相談内容と、その方がご希望になられていることによっても回数や期間はそれぞれになると感じています。

どこまで、カウンセリングでそのことを掘り下げたいか、という意思によっても回数や期間は変動すると思います。それは上述したように強制されるものではなく、掘り下げればいいというものでもないと考えています。

一応の目安としては上記に示したところですが、もう一つ感じるところには余り期間や回数を限定して考えないという使い方も大いにあります。

3回と決めてはじめた人は3回で終了し、20回と決めてはじめた人は20回必要なのかもしれません。客観的に定められた回数や頻度が最もその人に合致するとは限りません。

このように5回続いた場合を例にとると、何らかの環境要因やカウンセリングを開始した目的に目途が立ったことなどが終了のきっかけと理由になると言えるでしょう。