「心身症」は、現在一般にはあまり目にしない表現だと思います。

例えば、緊張型頭痛と言えばかなり我々の生活と身近なこととしてイメージされるでしょうか。その他、めまいや吐き気、喉のつまり感などは、なんとなくストレスと関係が深そうだと経験的に感じる方もあるのではないでしょうか。

心身症は、精神疾患ではなく身体疾患に分類されますが、臨床心理士が支援に関わることもあります。

- 関連ページ:現代人を悩ます緊張型頭痛

心身症のカウンセリングについて

心身医学会では、下記のように心身症を説明しています。

身体疾患に、心理・社会的因子が密接に関与した病態を心身症と呼びます。

※日本心身医学会とはより引用

心身症治療にあたる専門科が心療内科

心身症治療の専門と言える科は、「心療内科」です。これが、精神科との違いです。精神科では「うつ病」などの精神疾患が専門になります。

また、心療内科ではなくとも、心身医学を学んでいる主治医が単独で心身症的側面を持つ症状の治療にあたっています。(おそらくですが、ここが大多数ではないかと思います)

医師の他にも、心療内科に臨床心理士が配置されていれば、並行して心理的なアプローチを行うことがあります。昨今では、心療内科医ではない診療科、例えばペインクリニックや内科、産婦人科などに従事する心理士も増えてきています。

診療科目として外部標榜が認められたのは1996年

心療内科という名称の診療科目を外部標榜することが政令によって認められたのは、1996年の事です。このことからの世間に心療内科が登場した歴史はそれほど長くないことが伺えます。

日本心療内科学会のHPを参照すると、心療内科を「人を身体面だけでなく、心理面や社会面などを含めて、全人的に治療しようとするのが心療内科です」と説明しています。

心身両面に注目する考え方は、おそらく、当然のことのようであって、どこか忘れ去られがちなことだったのではないでしょうか。このような意味で、非常に画期的な診療科と言えないでしょうか。

沿革と概要

日本では1963年に九州大学にはじめて心療内科が設置されています。その後、大学病院を中心に増えていきました。背景にある学問としては心身医学が挙げられます。心療内科は心身医学の実践上にある診療科目と言えます。

※九州大学大学院医学研究院心身医学のページを参照すると非常に興味深い内容が記されています。歴代教授・沿革のページには、心理療法も行う内科であるから「心療内科」としたという意味合いの記述があります。

主な対象

実は、病院の保険点数の関係の中には、「心身医学療法」という分類が、あります。それらは、自律訓練法や交流分析のことを指しています。

心療内科では、特に心身症を持つ方ががその対象になることが多く、心身両面からのアプローチがなされます。心身症とは体の病気であり、心理面への配慮が必要な病気のことを指しますが、よく聞かれるところでは、胃潰瘍や気管支喘息などが挙げられます。(精神科との違いを強調する場合には、この点が挙げられると思います。)

- 関連情報サイト:心身症(心の耳)

しかしながら、現在の医療状況として明確に精神科の対象と心療内科を分けることは困難になっており、例えばパニック障害は心身症ではないが、身体症状が多く出ることから心療内科で治療が行われることも多くなっている模様です。

中には、精神科と心療内科が統合されることになったり、心療内科を閉鎖する病院も現れ始めました。これをどう捉えるべきかは簡単な事ではありません。

心療内科のアプローチ

アプローチ法として、投薬の他に、心理療法も用いられる機会があります。交流分析と自律訓練法、それから漸進的筋弛緩法は心療内科において用いられることが多いアプローチ法と言えると思います。(九州大学のホームページの記述はこのような点と関連するのでしょう)

- 関連ページ:ジェイコブソンの漸進的筋弛緩法

関西医科大学の公式YouTubeチャンネルに、心療内科の解説があります。(専門家向け)

模擬診察のようになっています。

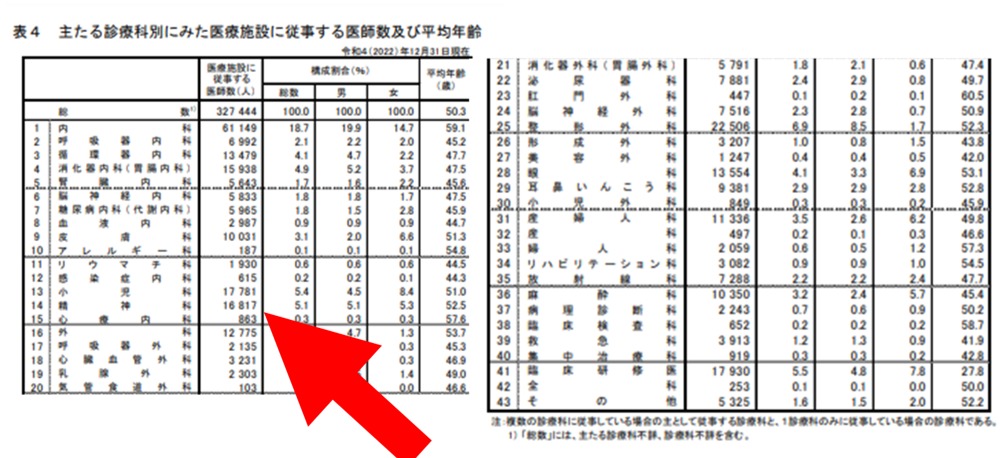

心療内科医の人数

引用元:令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 より作成

心療内科もし、日常生活の中で、身体面に異常がなく、「眠れない」、「気分が沈む」、などの不調を感じたとき、精神科クリニックの受診を考えるかもしれません。その精神科の看板を見ると、「精神科・心療内科」と記されていると思います。(または逆)

この場合、受診先の医師の専門は精神科医である可能性が高いはずです。心療内科を専門にしている医師は精神科よりも極端に少ないのです。

つまり、生粋の心療内科医と出会う確率は低くなります。

上に示した資料から、精神科医の人数と心療内科医の人数が読み取れます。

- 精神科医:16817名

- 心療内科医:863名

なんと20倍の開きがありました。一般的に心療内科、心療内科と巷で言葉にされていますが、実際には駅前などに開室しているメンタルクリニックの多くは、精神科医です。

1996年段階では「心療」とつけることができたのは内科だけでしたが、2008年からない海外でも心療内科を名乗ることが可能となったのです。(法律が変わると世の中ががらっと変わることがありますが、これも近い話なのでしょう。)

参考資料:心療内科とは? ほかの内科とどこが違うの? 関西医科大学

心療内科のことをもっとよく知りたいという方は、やはり、先に挙げた、日本心療内科学会のHPをご覧になると良いと思います。

その他、日本心身医学会も関係する団体です。

カウンセリングについて

当オフィスは、医療機関ではありませんが、心療内科医や内科医、耳鼻科医、神経内科医、麻酔科医、産婦人科医等の先生方からの紹介に応じて、カウンセリングによる支援を行うことも一部可能です。

方法としては、「対話」を通しての自己理解やストレス緩和などに取り組むものです。その他、体調面に負担がかからない様であれば、直接体へアプローチする方法(リラクゼーション法)をご提案することもあります。

上記は狭い意味でのカウンセリングの説明になりますが、幅広い観点の対話から、お越しになった方の生活がよりよい方向へ向かっていけるよう支援しております。

保険が効かず、費用もかかるものですが、取り組んでみたいとの希望がある方はご活用ください。

当オフィスは、千葉県の柏市に開室しています。柏神社近くの旧水戸街道沿いになります。